| Malerei |

||

| Text von Dr. Eva-Suzanne Bayer | ||

|

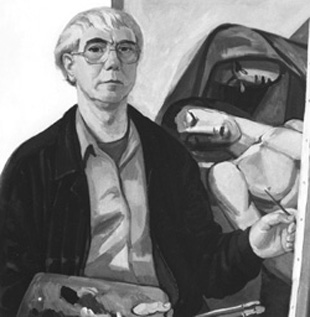

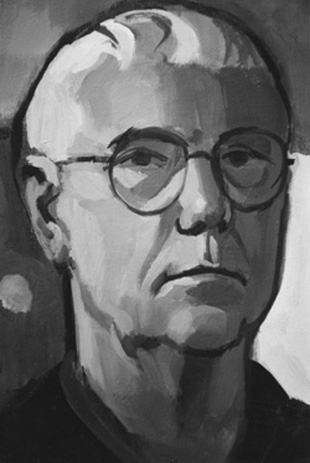

Zwei wichtige, ausdrucksstarke Selbstporträts gibt es von Curd Lessig: eines von 1947 - er war damals 23 Jahre alt - und eines von 1995. Auf dem frühen, übrigens eines seiner ersten Ölbilder überhaupt - sieht man ihn in Seitenprofil, Kopf und Blick vom Betrachter abgewandt. Die blonde Mähne verleihe ihm da etwas "Schillerisches" sagt seine Frau Eva. Aber entgegen dem Sturm-und-Drang-Schopf ist sein Blick völlig in sich gekehrt. Als schaue er noch nicht ganz in und aus der Malerei heraus. Als habe er noch eine gewisse Scheu, der Kunst ins Auge zu schauen. Beim Späteren, nun einem Acrylbild, wächst sein Körper blockhaft aus dem Bildsockel heraus, der Blick, etwas neutralisiert durch eine Brille, scheint den Betrachter fast zu hypnotisieren. Ganz statisch also das späte, dynamisch-besinnlich das frühe Bild. Beide haben aber, entgegen Lessigs anderen Porträts, keine exakt definierbare Körperhaltung, keine Gesten, keine Hände. Hier der in sich noch Hineinträumende, dort der selbstbewußt Stabile, aber sich doch auch skeptisch dem Betrachter präsentierend. Ein ganzes Malerleben, ein Künstlerschicksal, eine Persönlichkeitsentwicklung und auch eine Wandlung in der Haltung zu seiner Kunst liegen dazwischen. Angefangen hat er, wie es die Professoren der Akademie ihm befahlen: realistisch-naturalistisch mit leichter Stilisierung zur knapperen Ausdrucksweise. Sein erster Lehrer Heiner Dikreiter, dann die Dauerpflicht beim Militär und in Kriegsgefangenschaft, alle wichtigen Besucher und überhaupt die Offiziere zu porträtieren, schulten ihm Auge und Hand. Ein wenig Leibl mixt in den ganz frühen Arbeiten mit. Aber gleich an der Akademie lernte er Bilder Picassos und eine gewisse kubistische Formreduktion kennen. "Das war wie ein Donnerschlag", sagt Lessig heute. Dieser Donnerschlag fegte schon 1950 alles überflüssige, alles Beiwerk und allen Illusionismus aus Lessigs Arbeiten. 1950 entstand auch das kleine Bild der "Pferde in einer Kiesgrube", das Lessig sowohl thematisch als auch künstlerisch als sein Schlüsselbild bezeichnet. Wie fast alles malte er auch diese Pferde "aus dem Fundus im Kopf", weder aus der direkten Anschauung heraus, noch nach Vorstudien oder Skizzen. Was man denkt, hat man auch gleich in der Hand" ist bis heute seine Devise. Wer sich mit Pferden in der Kunstgeschichte abgibt, sieht sich von viel Konkurrenz begleitet - von Rubens, über Velasquez, van Dyck, Gericault, Degas, Marc. Für Lessig ist es seitdem das Königsthema seiner frühen Malerjahre von 1950 bis 1965, wie seiner zweiten großen Schaffensphase in der Malerei geworden, also ab 1984. Woher dieses Faible für Ross - mit oder ohne Reiter - kommt, ist ihm, sagt er wenigstens, ein Rätsel. Er selbst sei noch nie auf einem Pferd gesessen, habe ehrlich gestanden sogar Angst vor ihnen. Aber das Pferd sei für ihn "Symbol für Kraft und die Bewältigung des Lebens, an den Punkten, an denen sich der Mensch schwer tut". Lakonisch räsonniert er "Ich muß wohl früher ein Pferd gewesen sein". Nur früher? Einen weiteren Schlüssel zur Pferdesymbolik findet man in dem ebenfalls 1950 entstandenen Ölbild "Mein Bruder träumt von Pferden." Gedankenverloren sitzt ein junger Mann, fast noch ein Knabe mit dem Rücken zum Fenster in einem Raum; draußen tummeln sich laufende Pferde. Eine Idylle von Kinderwunschträumen, ein Fetzelchen Erinnerung an vergangene Ferientage? Vielleicht, aber vielleicht ist es auch unterschwellig eine Hommage an Curds Zwillingsbruder Bruno. Er war 1945 in Polen gefallen, konnte vom Leben also nur träumen. Das Pferdebild ist aber nicht nur der Anfang eines Lebenssymbols, sondern auch ein ungeheurer Schritt in die künstlerische Freiheit. Lessig löste sich von nun an endgültig von den Lokalfarben und stellte seine Bilder auf einen festen Koloritton ein, der vom nächtlichen Blau über das tonige Rot bis fast zum Grisaille gehen konnte. Linien zeichneten nicht mehr vordringlich Gegenstände nach, sondern bildeten geschlossene Formpartikel. Räumlichkeitsansätze verschwanden zugunsten einer strengen Flächenarchitektur aus Horizontale und Vertikale und Details wurden von der Gesamtanlage der Bildfläche ausgemerzt. Kurz: die Pferde bedeuten die Geburt des modernen Malers Lessig. Lessig hatte selbst entdeckt, was Maurice Denis einst den für solche Ansätze noch gänzlich tauben Kunstadepten Ende des 19. Jahrhunderts gesagt hatte: "Jedes Bild ist, bevor es Frauenakt, Streitroß oder Stilleben wird, erst einmal Farbe auf einer flachen Leinwand." Der Bildinhalt ist demnach nicht mehr der Ausgangspunkt, sondern das Ergebnis des Malprozesses. Nach diesem Schlüsselerlebnis wandte sich der junge Maler mit seiner neuen Erkenntnis sowohl klassischen wie auch recht ungewöhnlichen Themen zu. Natürlich malte er Akte, Dorfszenen, Stadtansichten - "etwas robuste Schinken", wie Lessig heute despektierlich über sein Frühwerk meint. Doch zwei Bereiche sind schon völlig eigenständig: die Porträts, vornehmlich seiner wachsenden Familie und seiner Freunde, und seine Stadtlandschaften. Lessigs Porträts sind eher Stimmungs- als Charakterbildnisse. Fast ausschließlich alle zeigen sinnende, in sich versunkene Menschen, die bei körperlicher Anwesenheit ihre innere Abwesenheit durch Blickverweigerung, Distanz schaffende Arm- oder Handhaltung betonen. Oft liegen die Hände gelassen im Schoß oder umschließen bergend einen Gegenstand oder ein Tier, als wollten sie es vor fremdem Zugriff bewahren. So erreicht Lessig eine eigentümliche Spannung von Nähe und Abstand, sich offenbaren und sich doch verweigern, in der eine leise Melancholie schwimmt. Hochinteressant sind seine menschenleeren, kühlen, manches Mal fast tristen Stadtlandschaften aus diesen Jahren 1954-1965. Nicht nur als Dokumente, denn sie zeigen Würzburger Ruinenfassaden und noch erhaltene Baudenkmäler, die ein rigoroser Sanierungsplan später wegfegte, sondern ganz allgemein wegen ihrer eigenwilligen Sujets und Komposition. Geometrisch, in strenger Vertikal- und Horizontalgliederung, sehr flächenhaft und fast bar jeden Ornaments baut Lessig seine "banalen" Häuserfassaden ohne pittoreske Elemente auf. "Dampfwalze", "Hof der Firma Menna", "Gaskessel bei Grombühl" oder "Zeller Brückenhäuschen" lauten die nicht gerade eloquenten, geschweige denn winkelpoetischen Titel. Die Farben sind spröde und dunkel gedeckt. Nicht einmal der Buntheit versprechende "Vorstadt-Rummelplatz" darf Farblichter aufstecken, sondern verdüstert sich ins nächtlich Blaue und die Formen sind sperrig verschachtelt wie eine Blick-Barriere. Wären Lessigs häufige Industriemotive detaillierter, man könnte sie der Nachfolge der "Neuen Sachlichkeit" zuschlagen, wären sie noch düster-stilisierter, man könnte an Carl Hofer denken. Doch Lessig interessierte in erster Linie nicht die Architektur, nicht die Industrie und auch keine Großstadt-Apokalypsen-Allegorie. Ihn interessieren die Farbspiele in den Mauern, die Strukturtöne, der materielle Farbkörper. Lessig hat, vielleicht ungewollt und unbewußt, in diesen frühen Ölgemälden eine wunderbare Balance zwischen Abstraktion und Dinggebundenheit, Farbstimmung und Farbmaterie gefunden. Das Motiv war gar nicht so wichtig. Es ging ihm um mosaikartige Farbformen und festigende Linien auf einer Fläche. Die erste große Ausstellung dieser Industrielandschaften brachten ihm 1957 in der "Mainpost" eine rühmende Kritik von "Kolonat" ein, die mit dem Satz endete: "Hier sucht ein wirklich modernes Talent seinen eigenen Weg". In einem Punkt aber irrte "Kolonat". Er beschrieb, durchaus berechtigt, die Leinwand als "mit Farben asphaltiert", faßte es aber als Stilwille auf, Aber es war kein Stil, sondern eine Notlösung. Im Hause Lessig waren die Leinwände knapp. Der junge Maler hatte schon versucht, alte bemalte Kartoffel- und Zuckersäcke durch kräftiges Ausrubbeln der Farbe für neue Gemälde nutzbar zu machen. Er holte sich vor allem blutige Finger dabei. Deshalb übermalte er seine alten Bildträger, so daß sich pastos Schicht auf Schicht legte. Stilfragen sind vom Lebensstil mitunter nicht ganz zu trennen. Als ab 1957 die Aufträge für "Kunst am Bau" immt häufiger wurden, mußte die freie Malerei zurückstecken. Ab 1968 wandte sich Lessig aus praktischen Gründen ganz von der Ölmalerei ab und benutzte nun die schneller trocknenden Acryl-Farben. Unter dem Einfluß seiner abstrakten Glasbeton-Fenster wurden auch die Gemälde ein autonomes, ganz ungegenständliches Farbgefüge mit einigen dominierenden Linienzügen. Fünf Jahre, 1970-1975 dauerte diese abstrakte Phase. Erst als 1984 eine große Ausstellung zum Anlaß des 60. Geburtstags in der Städtischen Galerie in Würzburg ins Haus stand, besann sich Lessig wieder intensiv auf die Malerei und es folgten die ganz auf Rot-Blau-Tönen aufgebauten Bildern von Rossebändigern, Pferde- und Menschenpaaren und kämpfenden Pferden. Voll Dynamik sind diese Bilder, dramatisch und von großer Sinnlichkeit. Das Motiv der Körperumschlingung oder- Umklammerung prägt dann die Jahre von 1989 bis heute. Ob Minotauros von Theseus, Herkules und der kretische Stier oder Apollinaire und Marie L. ineinander verkeilt sind, Kraft stößt auf Kraft, Wucht auf Wucht, manches mal auch Hingabe auf Verweigerung. Da wird geschwitzt und geschnaubt, umarmt und gewürgt wie auf einer Kino-Leinwand. "Ich liebe solch blutrünstige Sachen", kommentiert Lessig seine Lust am großen Pathos. In seinem großformatigen "Menschengeflecht" von 1994 entwickelt Lessig konsequent aus den Verschlingungen ein fast ornamentales Motiv, in dem nun wieder zeichnerische Töne vordringen. Eine der jüngsten Arbeiten "Familie Kain", angeregt von den Greueln im Kosovo, könnte man fast eine großformatige Zeichnung nennen, so sehr sind die Farbspuren reduziert. |

|